Tuberkulose: Erbgut des Erregers als Schlüssel für eine optimale Behandlung

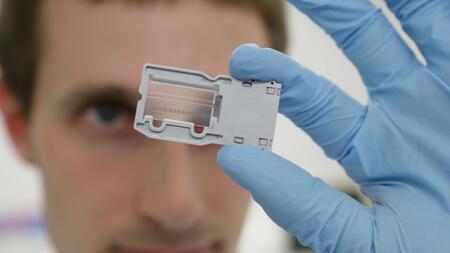

Am FZ Borstel wird die Genomsequenzierung für die optimale Behandlung eingesetzt.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungszentrums Borstel, des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung, des Oxford Biomedical Research Centre und des South African National Institute for Communicable Diseases haben eine neue genetische Methode entwickelt, mit der sie nicht nur voraussagen können, gegen welche Antibiotika Resistenzen bestehen, sondern auch, welche Präparate gegen den jeweiligen Tuberkulose (Tb-)-Erreger wirksam sind. Die Ergebnisse sind aktuell in der Onlineausgabe der internationalen Fachzeitschrift The Lancet Infectious Diseases veröffentlicht.

Der Nachweis von Tuberkulose-Erregern (Tb) und die genaue Ermittlung von Antibiotikaresistenzen erfolgt bisher in Kulturverfahren. Diese Methode benötigt bis zu sechs Wochen, bis ein Ergebnis vorliegt. Wertvolle Zeit, die häufig eine effektive Behandlung verzögert. Zudem sind die Kulturverfahren relativ fehleranfällig.

„Wir wollten einen Schritt weitergehen und therapeutische Hinweise geben, welche Kombination von Antibiotika sich zur Behandlung eines bestimmten Erregers eignet“, fasst Professor Stefan Niemann, Leiter der Forschungsgruppe Molekulare Mykobakteriologie am Forschungszentrum Borstel und Koordinator des Forschungsbereichs Tuberkulose am DZIF, den Forschungsansatz zusammen. „Wir bewegen uns dazu von 130 Jahren Tb-Kultivierung zu einer neuen, digitalen Ära in der Mikrobiologie.“

Dazu untersuchte das Team mittels Gesamtgenomsequenzierung das Erbgut von rund 3500 Tb-Stämmen. Die Forscherinnen und Forscher konzentrierten sich dabei auf Veränderungen im Erbgut, die sie mit Antibiotikaresistenzen und -Empfindlichkeit in Verbindung bringen können. „Wir haben eine Art Lexikon für Mutationen im Erbgut der Tb-Erreger ermittelt“, erklärt Niemann. „Findet man Veränderungen im genetischen Code eines Erregers, sind bestimmte Medikamente nicht mehr wirksam und sollten daher nicht für die Therapie verwendet werden. Das ist ein enormer Fortschritt, insbesondere für die Behandlung von multiresistenten Erregern!“

Bis die Methode im praktischen Arbeitsalltag von Medizinerinnen und Medizinern angewendet werden kann, dauert es aber noch etwas. Dennoch habe die Methode großes Potenzial, glaubt Dr. Thomas Kohl, Zweitautor der Publikation: „Auf längere Sicht ist die Genomanalyse erheblich einfacher durchzuführen und kostengünstiger als konventionelle Verfahren. Vor allem im Hinblick auf die EndTB-Strategie der WHO, die vorsieht, dass die Tuberkulose bis zum Jahr 2035 erfolgreich eliminiert werden soll, sind diese neuen diagnostischen Ansätze von großer Bedeutung.“

Tuberkulose (Tb) ist die weltweit häufigste tödliche Infektionskrankheit. Vermutlich ist etwa ein Drittel der Menschen weltweit mit dem Erreger infiziert. Bei den meisten Betroffenen bricht die Tuberkulose aber nie aus. Pro Jahr erkranken 9 Millionen Menschen an Tb – ca. 1,5 Millionen sterben an den Folgen dieser Krankheit. Insbesondere die stark zunehmenden Antibiotikaresistenzen der Erreger sind dabei ein immenses Problem. Diese verlängern die Behandlungsdauer erheblich und verursachen hohe Kosten.