Parkinson-Medikament als Basis für neue Antiinfektiva

DZIF-Forschende entdecken vielversprechenden Ansatzpunkt für die Entwicklung neuer Wirkstoffe gegen den gefährlichen Krankheitserreger Pseudomonas aeruginosa

Infiziert das Bakterium Pseudomonas aeruginosa den Menschen, nutzt es das zuckerbindende Protein LecA, um sich an menschliche Zellen anzuheften, diese zu befallen und sogenannte Biofilme zu bilden. Damit spielt LecA eine zentrale Rolle bei der Entstehung und dem Verlauf von Infektionen mit diesem von der WHO als besonders kritisch eingestuften Erreger. Ein Forschungsteam des Helmholtz-Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) unter Leitung von Prof. Alexander Titz, Wissenschaftler im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), hat nun herausgefunden, dass der zugelassene Parkinson-Wirkstoff Tolcapon die Aktivität von LecA gezielt hemmen kann. Diese Erkenntnis erlaubt es den Forschenden, neue Strategien zur Bekämpfung von Pseudomonas-Infektionen zu entwickeln. Ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie International Edition veröffentlicht.

Pseudomonas aeruginosa – einer der häufigsten Erreger von nosokomialen Infektionen – verfügt über ausgefeilte Mechanismen, um den menschlichen Körper effizient zu befallen und einer Bekämpfung durch das Immunsystem oder Antibiotika zu entgehen. Mithilfe des Proteins LecA kann er an komplexe Zuckerstrukturen auf menschlichen Zellen andocken und diese anschließend infizieren. Gleichzeitig spielt das zuckerbindende Lektin eine zentrale Rolle bei der Bildung von gelartigen Biofilmen, in denen der Erreger für Immunzellen und Antibiotika nur schwer zugänglich und dadurch resistent ist. Gelingt es, etwa durch einen pharmazeutischen Wirkstoff, die Aktivität von LecA einzuschränken, verliert der Erreger seine krankmachenden Eigenschaften und kann leichter durch vorhandene Antibiotika abgetötet werden. Solche Wirkstoffe werden auch als Virulenzblocker bezeichnet und bieten den Vorteil, dass sie einen niedrigeren Selektionsdruck auf den Erreger ausüben, was die Ausbildung von Resistenzen deutlich verlangsamen, oder möglicherweise sogar verhindern kann. Einen neuen Ansatzpunkt für die Entwicklung solcher Virulenzblocker hat nun ein Team um HIPS-Gruppenleiter Alexander Titz im bereits zugelassenen Parkinson-Wirkstoff Tolcapon identifiziert. Das HIPS ist ein Standort des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes.

Ausgangspunkt der Arbeit war die Beobachtung, dass bestimmte Catechol-Verbindungen schwach an LecA binden können. Insbesondere Tolcapon, ein bereits seit Jahren zur Behandlung von Morbus Parkinson zugelassener COMT-Hemmer, war dazu in der Lage, die Aktivität von LecA zu blockieren. „Catechole sind dafür bekannt, dass sie in zahlreichen Tests ein vermeintlich positives Ergebnis liefern. Das liegt oftmals allerdings nur an unspezifischen Wechselwirkungen, die für die Entwicklung von Wirkstoffen nicht nutzbar sind“, sagt Titz, Leiter der Gruppe „Chemische Biologie der Kohlenhydrate“ und Inhaber der vom DZIF geförderten Professur für Organische und Pharmazeutische Chemie an der Universität des Saarlandes. „Im Rahmen umfangreicher Tests konnten wir allerdings feststellen, dass Tolcapon über einen klar definierten Bindungsmodus mit LecA interagiert. Das war für uns der Startschuss, hier genauer hinzuschauen.“

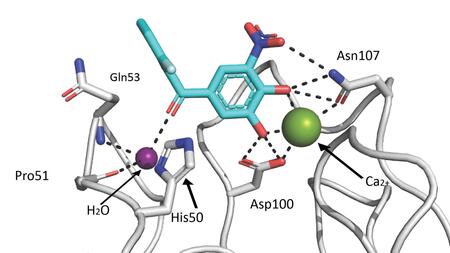

Durch Analysen der Kristallstruktur von LecA zusammen mit Tolcapon konnte das Team in Zusammenarbeit mit dem französischen Forschungszentrum CERMAV (Centre de Recherches sur les Macromolécules Végétales, Grenoble, Frankreich) zeigen, dass der Parkinson-Wirkstoff an derselben Stelle des Proteins bindet wie natürliche Zuckerstrukturen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen prüfte das Team über 3.200 Substanzen aus einer Wirkstoffbibliothek des Pharmaunternehmens Roche auf ihre Fähigkeit, LecA zu binden. Dabei identifizierten die Forschenden mehrere Derivate, die LecA deutlich stärker hemmen als Tolcapon. Einige davon sind sogar ähnlich effektiv wie klassische Zuckerliganden, die bislang der Goldstandard in der LecA-Forschung sind. In zukünftigen Studien sollen die vielversprechendsten Kandidaten für eine Verwendung als Virulenzblocker gegen Infektionen mit P. aeruginosa optimiert werden. Da die im durchgeführten Screening identifizierten Moleküle bislang nicht für eine solche Anwendung in Betracht gezogen wurden, sehen die Forschenden großes Potenzial für weitere Verbesserungen.

Quelle: Pressemitteilung des Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS)